Les énergie fossiles et renouvelables au Maroc

SOMMAIRE

I – Qu’est ce qu’une énergie fossile et une énergie renouvelable ?

II – Le Maroc et les énergies fossiles/renouvelables

III - Le Maroc en quête d’autonomie énergétique par le renouvelable

IV - Les parcs d’Ouarzazate en chantier

V - L'éolien, l'autre challenge du Maroc

VI – Les barrages

-

I – Qu’est ce qu’une énergie fossile et une énergie renouvelable ?

Un combustible fossile désigne un combustible produit à partir d'éléments organiques (pétrole, gaz naturel et charbon). Ces combustibles sont présents en quantité limitée et non renouvelable. Une énergie renouvelable est une énergie que nous ne pouvons utiliser à l'infini (vent, soleil...).

II – Le maroc et les énergies fossiles/renouveables

Le Maroc est fortement dépendant des importations d’hydrocarbures. 96% de son électricité sont produits à partir de centrales thermiques à énergies fossiles.

La majorité de l’électricité produite au Maroc provient des centrales thermiques qui sont basées en grande partie sur la combustion du charbon importé et le reste, sur celle du pétrole importé (le charbon qui provient de l’Afrique du Sud et le pétrole qui est importé d’Arabie Saoudite, Iran, Irak, Nigéria).

Le Maroc dépend donc fortement de ses importations d’énergies fossiles pour satisfaire ses besoins énergétiques. En 2008, il dépendait à hauteur de 97% des importations des combustibles utilisés pour la production d’électricité. La facture énergétique était donc très importante.

Par ailleurs, du fait du développement industriel et économique du Maroc, la demande en électricité a augmenté en moyenne de 6,5% par an ces 10 dernières années.

-

III - Le Maroc en quête d’autonomie énergétique par le renouvelable

Le Maroc compte porter sa consommation d'énergie à partir du renouvelable à 42% contre 95 % actuellement à partir des importations de produits pétroliers, dont la facture atteint actuellement les 60 milliards de dirhams.

Avec des financements de 13,4 milliards d'euros dans les énergies renouvelables, le Maroc devrait théoriquement dès 2020 sortir de sa dépendance des importations de pétrole puisque l’éolien et le solaire devraient lui permettre d’économiser 1.5milliard de dollars par an d’importations pétroliers.

En fait, c'est une course contre la montre que mène le Maroc dans le domaine de la consommation énergétique. Face à une facture pétrolière sans cesse en hausse, le pays doit trouver des solutions urgentes.

Celle-ci augmente chaque année de 4% depuis 1998, et devrait atteindre les 8% d’ici à 2020.

Le Maroc, qui dépend entièrement des importations de pétrole, n'a que les énergies renouvelables à développer pour alimenter sa croissance économique et faire face à une forte demande de consommation notamment domestique.

IV - Les parcs d’Ouarzazate en chantier

Le Maroc a lancé en mai 2013 la construction de la centrale thermo-solaire, première phase du projet de parc solaire à Ouarzazate. Selon le directeur général de l'Agence marocaine de l'énergie solaire (Masen), Mustapha Bakkoury, elle "est la plus grande du genre au monde".

Avec un coût d'environ 650 millions d'euros, cette première centrale, dont la construction a été confiée à un consortium majoritairement saoudien, entrera en fonction d'ici fin 2015 et disposera d'une capacité de production de 160 mégawatts.

A l'horizon 2020, le Maroc compte ainsi construire cinq parcs solaires avec une capacité de production estimée à 2000 MW. A lui seul, le programme de développement de l'énergie solaire est estimé à neuf milliards de dollars.

D’ailleurs entre le 4 et le 6 novembre dernier, s’est tenu le premier salon marocain dédié au photovoltaïque. Au cours de cet évènement, cinq conventions ont été signées en faveur du développement de l’énergie solaire au Maroc.

Ces accords reflètent les nouveaux choix du gouvernement marocain en matière de politique énergétique : moins de dépendance envers les énergies fossiles, et plus d’énergies vertes.

Le pays, en pleine croissance économique, a du faire face à une augmentation de 180% de sa consommation d’énergies depuis 2008.

Le Maroc est également très dépendant des énergies fossiles, il importe 100% de ses besoins en énergie. C’est donc face à ce constat de dépendance énergétique très forte que le gouvernement marocain a décidé de miser davantage sur les énergies renouvelables. 200 milliards de dirhams devraient être investis dans ce secteur, d’ici 2020, dans un but précis : tripler le poids des énergies renouvelables au Maroc d’ici 2025.

Pour se faire, les autorités marocaines comptent notamment sur le photovoltaïque, alors que le pays peut se targuer d’avoir un gros potentiel en la matière. Dernièrement, le cabinet de conseil Eclareon a dressé le constat suivant : l’énergie solaire est généralement plus rentable dans les pays où l’irradiation du soleil est forte, et où les prix de base de l’électricité sont relativement élevés. Ce qui est justement le cas du Maroc.

Le roi Mohammed V et la maquette du projet du parc d’Ouarzazate

V- L’éolien, l’autre challenge du Maroc

Par ailleurs, avec des potentialités importantes, le Maroc s'est également lancé depuis quelques années dans un vaste programme de production d'énergie éolienne de 1 500 mégawatts, pour un investissement de 1,5 milliard d'euros. Les experts estiment le potentiel de l'éolien dans le pays à 25 000 mégawatts. Le vent va donc être mis à contribuer autant que le soleil à la fourniture d'énergie au Maroc.

Cinq sites de production d'énergie électrique à partir de l'éolien, notamment implantés à Tanger, Tétouan ou Taza, atteindront une puissance installée de 1.000 MW, soit 19% de la puissance électrique du pays actuellement installée.

Avec le plan solaire, le parc éolien du Maroc devrait permettre l'économie de 2,5 millions de tonnes équivalent pétrole d'énergie fossile, soit 1,25 milliard de dollars par an.

Le site d'Haouma, sur les hauteurs de Tanger, en face de Gilbraltar

VI – Les barrages

Aujourd’hui, grâce aux efforts consentis, le Maroc a donc intimement lié son développement économique et social à la maîtrise et à la valorisation de l’eau du Royaume.

La sécurisation des ressources en eau reste donc une priorité pour le Maroc. Preuve en est que depuis quelques années, de plus en plus de barrages sont construits un peu partout dans le pays.

Aujourd’hui, quatorze grands et moyens ouvrages sont en chantier dans différentes régions.

Le plus gros, M’Dez, dans la province de Sefrou, devrait coûter 850 MDH pour une capacité de retenue prévue de 7 millions de m3, soit le huitième du pays, en taille.

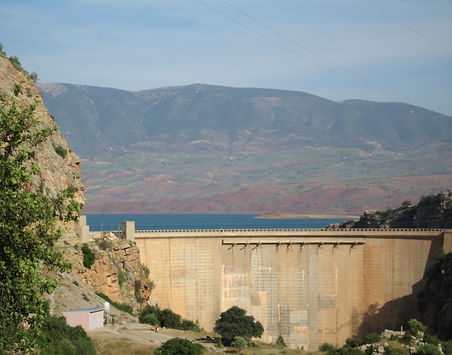

Barrage Bine El Ouidane

La stratégie nationale de l’eau retient une moyenne de trois grands barrages et 50 petits ouvrages par an. A l’heure actuelle, le Maroc dispose de 130 barrages d’une capacité allant de un à quelques millions de m3 ou, pour cinq d’entre eux, dépassant le milliard de m3 de retenue potentielle comme Idriss 1er ou Bine El Ouidane, par exemple. Mais assurément les plus importants sont Al Wahda dans la province de Sidi Kacem (3,8 milliards de m3) et Al Massira dans celle de Settat (2,7 milliards de m3).

Barrage Al Massira

Au total, la capacité de stockage du Maroc est de plus de 17 milliards de m3 alors qu’elle ne dépassait pas 2 milliards, il y a un peu plus de quatre décennies. Mais ce qui retient l’attention aussi est qu’en 1971 le pays ne comptait guère plus de 18 grands ouvrages d’art et seulement 11 en 1955. De gros efforts et des investissements colossaux ont donc été entrepris pour aboutir à la situation actuelle.

Comme l’explique Abdelkader Benomar, directeur de la planification et des études au ministère de l’énergie, des mines, de l’eau et de l’environnement : «La construction d’un barrage ne commence nullement au premier coup de pioche car les seules études peuvent durer une dizaine d’années, surtout aujourd’hui où les sites naturels sont de plus en plus rares, vu qu’on en a exploité la plus grande majorité».

Les grands ouvrages hydrauliques jouent un rôle clé dans l’économie du pays. Ils contribuent de manière décisive à l’approvisionnement en eau des secteurs de l’eau potable, de l’irrigation et de la production énergétique. Ils permettent également la protection contre les inondations de larges zones du territoire national, d’améliorer l’environnement et la qualité des eaux à l’aval des cours d’eau dominés par des grands réservoirs.

Ils ont enfin contribué à un développement équilibré du pays en permettant l’émergence de véritables pôles régionaux d’activités économiques. Ces ouvrages constituent également les piliers des projets de transfert d’eau entre les régions humides et les zones déficitaires en eaux.

Back

Keltoum O et Sarah C